Hazard危害を起こす要因

Hazard危害を起こす要因 Analysis分析

Analysis分析 Critical重要

Critical重要 Control管理

Control管理 Point点

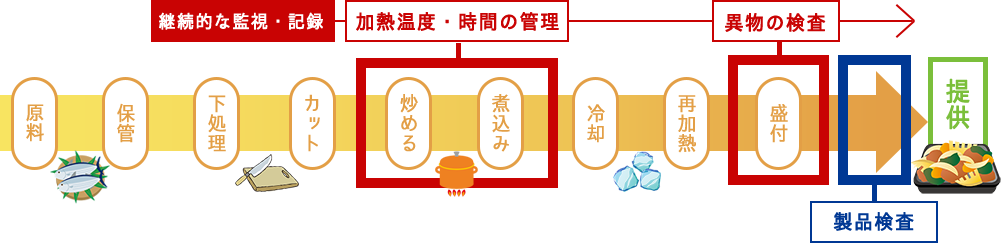

Point点原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、

金属の混入などの危害要因(健康に悪影響を与える原因物質) を

分析(HA)した上で、危害の防止につながる特に重要な工程(CCP)を

継続的に監視・記録する工程管理システムです。

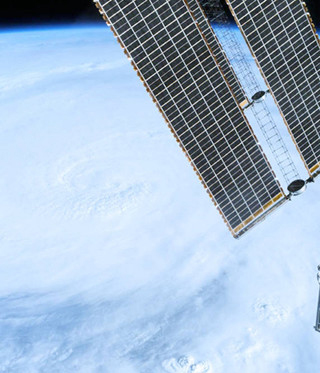

HACCPはアポロ計画が進められていた1960年代、特に安全性を要求される宇宙食のためにNASA(アメリカ航空宇宙局)を中心としてアメリカの各機関によって構想されました。

その後、1973年にアメリカ食品医薬品局(FDA)が缶詰食品の製造基準として取り入れたのをきっかけに普及がはじまりました。

危害(汚染や異物の混入などの)要因を重点的に監視し、最終製品が

安全であることを確認するシステム。

1993年に、FAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)が、HACCPの具体的な原則と手順(7原則12手順)を示し、食品の安全性をより高めるシステムとして国際的に推奨。

最終製品の一部について事前に規定した基準を満たしているか確認することにより、全体の安全性を見るシステムであるが、100%食品が安全とはいえない

食品安全ハザード(危害要因)とは、食品中に存在することにより

人に健康被害を起こす恐れのある因子で、大きく次の3つに分類される。

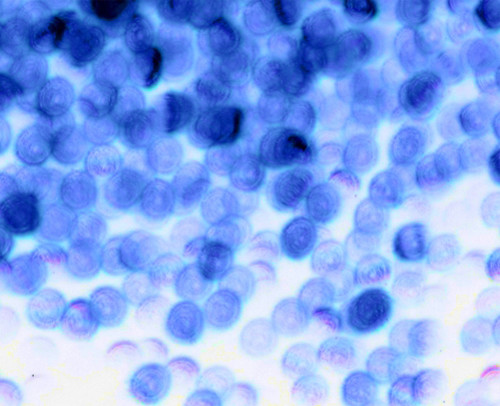

食品中に含まれる食中毒細菌、ウイルス、寄生虫などにるハザード、代表的な食中毒細菌として、サルモネラ、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌 O157、黄色ブドウ球菌、セレウス菌、ボツリヌス菌、ウェルシュ菌、カンピロバクターなどが挙げられる。

ウイルスではノロウイルス、肝炎ウイルスなどで寄生虫としては原虫類、鮮魚介類に多いアニサキス、旋尾線虫、裂頭条虫、大複殖門条虫のような蠕虫類、その他獣生肉に由来する肺吸虫、旋毛虫などが挙げられる。

食品中に含まれる化学物質で、疾病、麻痺又は慢性毒性の健康被害をもたらす可能性のある物質をいう。

自然に存在する化学物質としては、アフラトキシンのようなカビ毒、フグ毒、貝毒、キノコなどの毒、サバやイワシなどのある種の魚で見られるヒスタミン 、昨今非常に大きな問題となっているアレルギー物質などがある。

また食品添加物も食品衛生法に定められた適切な使用条件が守られない場合には,化学的ハザードになり得る。さらに環境汚染物質、ポジティブリスト制度で規制されている残留農薬、食品工場内で使用する洗浄剤、消毒剤、潤滑油などの化学物質が挙げられる。

本来その食品中に含まれるべきではない物質や喫食する際に不都合な形状の物質または、不快な物質で、その物理的な作用による健康被害をもたらす可能性のある物質をいう。

瓶や照明器具などの破損に由来するガラス片、原料に含まれていたり機械装置から混入する金属片、あるいは硬質プラスチックの破片などや髪の毛などが対象となる。